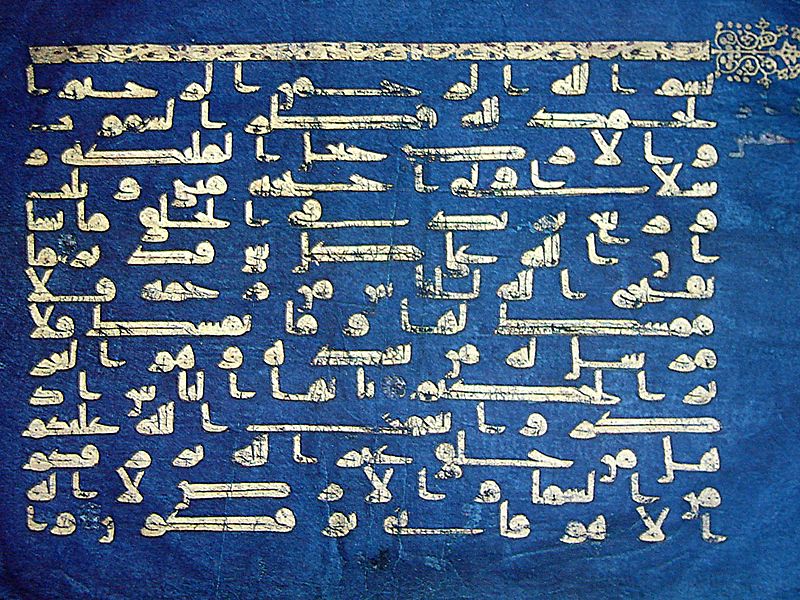

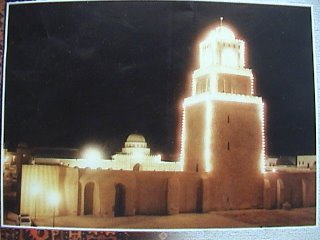

عاصمة الاغالبة

القيروان

القيروان

رابعة الثلاث

"القيروان" "رابعة الثلاث" بعد مكة والمدينـة المنورة والقدس الشريف،

هكذا كان يطلق الفقهاء على مدينة القيروان,هي أقـدم وأول مـدينة إسلامية

اختطها القائد العربي "عقبة بن نافـع" لتكون قاعدة لنشر الإسلام في

المغرب العربي.

والقيروان كلمة فارسية تعني استراحة القوافل،

أنشئت القيروان بعيـدا عن العمـران ، فكانت بذلك آمنة من هجوم الأعداء.

وبعد بناء المساجد والمساكـن شدّ الناس المطايا إلى القـيروان من كل بلد

وعظم قدرهـا. وكان لها سور له أربعة عشر بابـا. وكان سوقها متصـلا

بالمسجد من جهـة القبلة، وممتدا إلى باب باسم "باب الربيع".

حول المدينة أقيمت أسوار عالية تطورت على مدى التـاريخ لتكون قلعـة

حصينـة تصدّ عنها حجـارتها المرصـوصـة هجمات الغـزاة. ولم تسلم القـيروان

وأسوارهـا من أطماع الألمان في الحرب العالميـة الثانية، إذ هدموا قسما

منها لاستعمال. حجـر الطابوق لبناء مدرج للطائرات.

تقع القيروان في تونس على بُعد 156 كم من العاصمة تونس

. وكلمةالقيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية، وتعني مكان السلاح

ومحط الجيش أو استراحةالقافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب.

قام بإنشاء القيروان عقبة بن نافع رضي الله عنه عام 50هـ،

ولقد لعبت القيروان دوراً أساسياً في تغيير مجرى تاريخ الحوض الغربي من

البحر الأبيض المتوسط وفي تحويل إفريقية (تونس) والمغرب من أرض

مسيحية لهجتها لاتينية، إلى أرض لغتها العربية ودينها الإسلام.

وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية،

بل هى المدينةالإسلامية الأولى في منطقة المغرب ويعتبر إنشاء مدينة

القيروان بداية تاريخ الحضارةالعربية الإسلامية في المغرب العربي،

فلقد كانت مدينة القيروان تلعب دورين هامين في آن واحد، هما:

الجهاد والدعوة،

فبينما كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتح، كانالفقهاء يخرجون منها

لينتشروا بين البلاد يعلِّمون العربية وينشرون الإسلام.

ولقد استطاعت القيروان أن تفرز طوال أربعة قرون متتالية مدرسةمتعدّدة

الخصائص أبقت على ذكرها خالداً وحافظت على مجدها التليد،

وكانت المدينةآنذاك سوقاً للمعرفة يغترف من مناهلها الواردون على أحواضها

والمتعطّشون لمعارفها

،فطبقت شهرتها الآفاق وعمّ ذكرها كامل أرجاء المغرب الإسلامي.

وانتصب بها منذ أواخر القرن الثالث هجري (التاسع ميلادي) بيت للحكمة

محاك لمثيل ببغداد في التبحّر في مجالات العلوم الطبية والفلكية

والهندسيةوالترجمة وركّزت مقومات النهضة الفكرية والعلمية بالبلاد.

وقد ظلت عاصمة للبلاد وأحد أكثر مراكز الثقافة العربية الإسلامية تألقاً

بالمغرب الإسلامي طيلة خمسة قرون من السابع إلى الثاني عشر للميلاد.

تعليق